Alte Uusdrög, Redewendiga und Brüüch rund ums Hürôta Teil 01

Dialekt-Ausdrücke

Hoorzig uufheeba

Am Tag der Hochzeit den Hochzeitszug (-wagen) des Brautpaars samt seinen Gästen anhalten

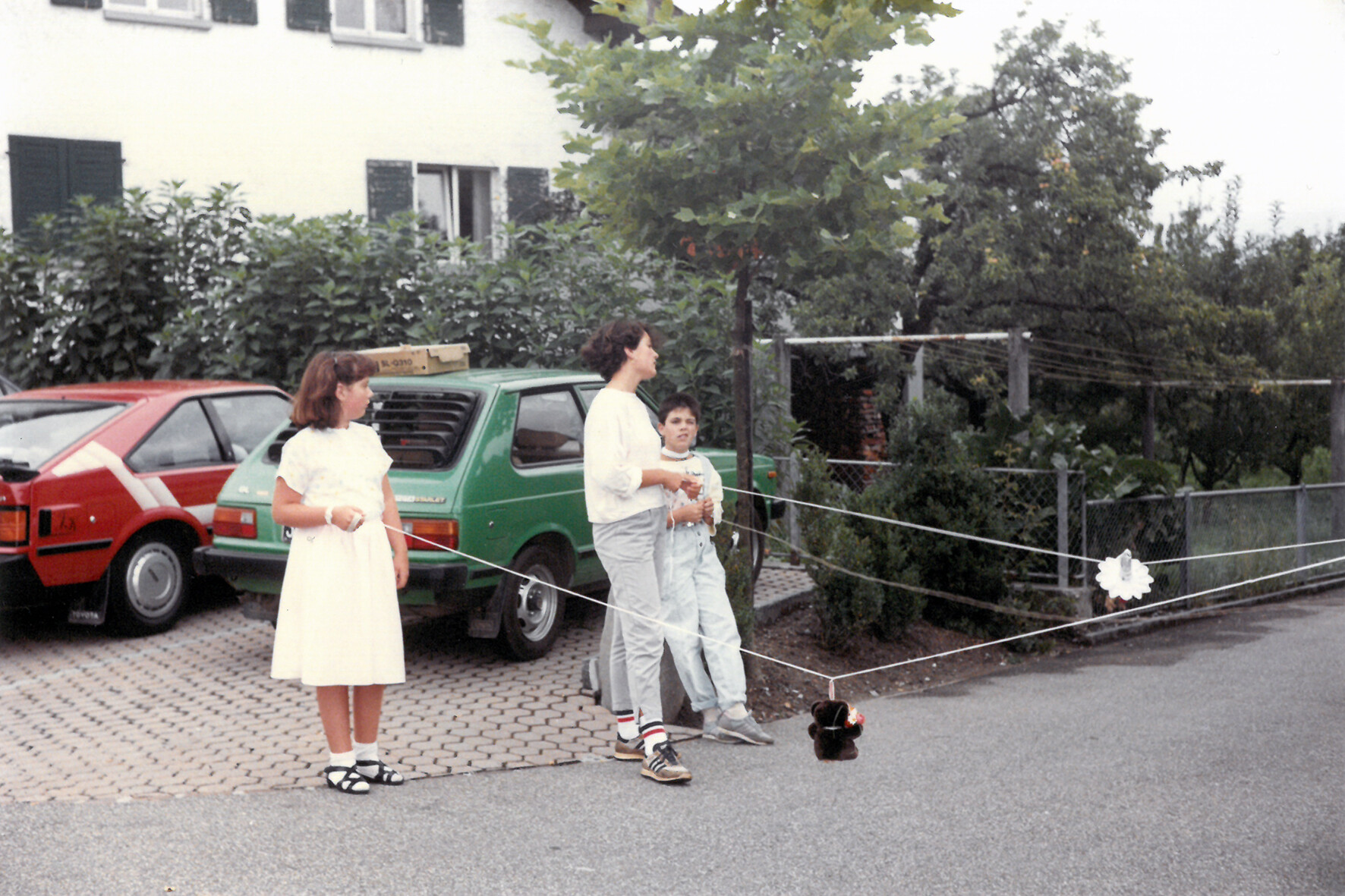

Als die Braut am Tag der Hochzeit vom Bräutigam bei ihrem Elternhaus abgeholt wurde, bestand früher der Brauch des „Hoorzig ufheeba“. Dabei wurden Seile und Schnüre quer über den Weg gespannt, um klar zu machen, dass man die Braut nicht so einfach „ziehen lassen“ möchte. Sie soll nicht «weggeholt» werden, ohne dass der «Brautführer» (männlicher Trauzeuge) die Braut freikauft, indem er an jedes einzelne „Blockade-Päärle“ Geldmünzen oder ‑noten verteilte. Die „Päärle“ (Zweier-Gruppen) waren meist Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft, die jeweils die bei- den Enden einer Schnur für die Blockade in die Höhe hielten. Die „Päärle“ standen mit den Seilen und Schnüren meist dicht hintereinander auf dem Weg der Hochzeitsgesellschaft, so dass der Trauzeuge nicht weit von Kind zu Kind laufen musste, um sein Geld loszuwerden. Sobald ein „Päärle“ sein Lösegeld erhalten hatte, legten die beiden Kinder ihre Schnur auf den Boden und die Hochzeitsgesellschaft konnte problemlos bis zum nächsten Gespann darüber hinweg fahren oder gehen.